Article que Francis BAULET avait écrit dans le bulletin municipal de 1999 sur l’origine du nom de nos lieudits.

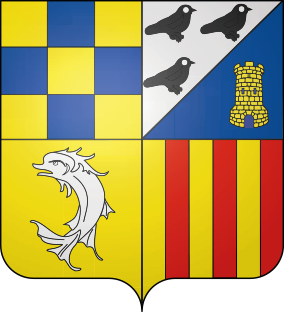

Fin 97, le Conseil municipal désignait une commission pour la dénomination des routes avec mission de reprendre ou retrouver les noms que la tradition avait inscrits dans le paysage. A Noël apparaissaient aux bifurcations les petits panneaux indicateurs émaillés, blasonnés aux couleurs de Cornier.

Étonnement ? Perplexité parfois ?… Une petite promenade dans la toponymie (la formation des noms de lieux) peut lever une partie du voile.

La recherche de l’origine des noms se révèle toujours délicate mais intéressante. D’une part, des lieudits ont été utilisés pour désigner des familles, à partir du milieu du XIème siècle, à une époque où l’augmentation de la population, entre autres causes, pousse à distinguer les prénoms par un patronyme. C’est ainsi qu’on a eu à Cornier, De Crédu (du Crédo), Châtelet, de Saxo (du Saix = rocher)… familles maintenant disparues. D’autre part, ils nous parlent des lieux tels qu’ils ont été repérés dans le passé et cachent sous les transformations dues aux langues successivement utilisées, quand ce n’est pas sous les erreurs des scribes, un terme d’une logique d’emploi qui peut encore se lire dans le paysage.

Des langues utilisées dans notre région, on connaît généralement le latin. Sérieusement modifié par les invasions (cas des burgondes dans les Alpes du nord.), il dérive vers les langues romanes d’où est issu, pour le centre de la France, le franco-provençal à la base de tous les patois de nos contrées. Nous sommes là dans le domaine de l’oral, lui-même « interprété » par les scribes (notaires) qui maintenaient comme langue du droit, un latin parfois peu orthodoxe, en tout cas sans rapport avec le langage quotidien. On retrouve donc les noms de famille écrits, par exemple, De nanto pour Dunand, Braserii pour Brasier, di Agio pour Déage, Mestrali pour Métrai, Pugini pour Pugin, Bolheti pour Baulet etc… jusqu’à l’édit de François 1er qui occupait alors la Savoie et a prescrit l’usage du français dans les actes (édit renouvelé, 20 ans plus tard, en 1559, par le duc de Savoie Emmanuel Philibert remis en possession de ses états.) Par la suite, la transcription des noms en français se fait parfois en copiant la prononciation patoise avec ses variations locales. Ainsi, des noms avec le suffixe français ier ont pu conserver une forme en y dans le Faucigny, ce qui aurait pu arriver à Cornier, dit Corny en patois.

Entre latin, franco-provençal ou français, les choses pourraient paraître encore simples s’il ne fallait remonter, dans certains cas, à une occupation plus ancienne, celle des Celtes ou Gaulois (les Allobroges dans notre région) qui ont marqué sensiblement la dénomination des reliefs et des lieux liés à l’eau ou à la forêt.

C’est dans ce dédale qu’il faut aller chercher le sens des lieudits de Cornier et faire naître toute une géographie de l’occupation ancienne du site. Une première impression vient alors à l’esprit : des noms d’origine très ancienne semblent signaler la présence des reliefs, de l’eau et des forêts de la commune. Par contre, les noms venant directement de patronymes latins sont quasiment absents, ce qui plaiderait en faveur de l’idée d’une faible occupation agricole de la plus grande partie de Cornier à cette époque. En fait, beaucoup de noms de lieu ont une origine franco-provençale et résultent à première vue d’une implantation humaine plus diversifiée à partir des grands défrichements du Moyen-Âge. Un certain nombre de lieux habités ont une origine assez récente liée à des noms de famille et, sur les documents cadastraux de 1730, ils sont facilement repérables grâce à la présence du préfixe chy, sy ou même su, synonymes en patois de chez, comme par exemple dans Sy Lémant, Sittrotet, Subiollet… habitude qu’on retrouve encore plus près de nous dans les dénominations telles que Chez Quoex, Chez Baillat… On peut ainsi situer les familles selon l’époque.

La Commission de dénomination des routes a généralement repris les noms plus directement liés aux paysages en conservant l’écriture ancienne et, parfois, ses erreurs de transcription. C’est le cas, par exemple, des graphies en az correspondant au français e comme Vignettaz, Corbattaz, Bathia… Peu de noms ont été recréés pour la circonstance. Il suffisait de puiser dans le cadastre de 1730 où toutes les terres sont localisées par petits ensembles appelés des mas.

Voici l’aperçu final des dénominations dans lequel chacun pourra trouver, selon son domicile, une occasion de rapprochement « parlant » avec son cadre de vie.

Secteur de la Madeleine :

Le nom du hameau vient de la présence de la Maladière dont la chapelle était dédiée à Ste Madeleine, protectrice des lépreux.

Veige, autrefois écrit Vège : ancien nom du lieu porté par la famille noble fondatrice de la Maladière. Mot celtique donnant l’idée d’eau et de forêt.

Le Châble : origine patoise possible avec le sens de passage dans un lieu boisé (cf. Vège), ou sens celtique de zone herbeuse en pente, ou bien origine plus récente avec le sens de gauler (châbler des noix). On notera que la Madeleine avait autrefois de nombreux vergers.

Les Six Quartiers : autrefois, la superficie d’un champ se donnait en mesures de semences employées, soit en quarts de coupe (A Genève la quarte était une mesure agraire de 8 ares). Mais il y a aussi le sens, moins probable, de lieu à l’écart du village.

La Chapelle : désigne, bien sûr, la proximité du seul bâtiment restant de l’établissement de la Maladière.

Les Présbois : lieu constitué de prés entourés de haies.

La Vuachère : de vuache ou vouache (vache), on passe au lieu où on les nourrissait.

Le Pralet : diminutif qui se rapporte au patois praz (pré). Il indique la réunion de mauvais prés. On se trouve en effet dans un site d’anciens communaux proches des marais.

Les trois Poses : à rapprocher de pause (le nombre d’arrêts pour aller, dans son travail, d’un bout à l’autre d’un champ) ou du patois pusä qui désigne une ancienne mesure agraire de 29a, 48a. On remarquera au lieudit des champs de dimensions importantes venant d’un domaine noble. Le premier sens conviendrait mieux.

La Bathia : avec la graphie du patois bathiaz on désigne comme dans l’ancien français bastide, une maison forte. (Remarquer la présence d’une ancienne grosse ferme au carrefour proche).

Les Moulins : on peut se demander si le lieu était favorable à l’installation de moulins. Par contre, le chemin conduisait, en quittant la route de Cornier, vers le Marais puis les moulins du Riret dont il nous reste des vestiges.

La Perrouze : perr est un dérivé patois de pierre qu’on retrouve dans pérousa, pérose, perreusa… Il désigne un chemin pierreux (un mieux autrefois). Les chemins du passé suivaient les crêtes ou les rebords de talus pour être plus praticables, ce qui est le cas ici.

Secteur du Marais :

Ancien hameau portant le nom du petit espace marécageux, qui formait autrefois le communal et se continue sur Amancy (une impasse y porte ce nom).

La Mollard : avec molard, moulard, on désigne une petite élévation arrondie (cf. môle) de terre et de cailloux laissés par les eaux alluviales. (On peut se demander si le nom, normalement au masculin, n’a pas changé de sens à cause de la présence ancienne de la fruitière dite de la Mollard.)

Le Vivaret : désigne un ruisseau dont le nom dérive du celtique rü (torrent) auquel est associée l’idée de vivacité (viva). Par ailleurs, la racine eva, lisible à la place de viva, celtique aussi, désigne encore l’eau.

Le Crétet : diminutif de crêt pour désigner un mamelon de débris glaciaires en bordure du chemin abrupt qui conduit à la Balme.

Le Riret : retour de rü (torrent) pour désigner un ruisseau cascadant à cet endroit associé au préfixe rière (après). L’association rü et aria (eau) est aussi possible. (Un nom de famille disparue lui est sans doute attaché : dou Réret : de Réret).

Pierre Grise : allusion à la présence de quelques blocs erratiques glaciaires formés du même calcaire que Andey ou Cou (la pierre grise est peut-être la moins visible mais la plus élevée).

.

Secteur de Cornier :

Cornier, chef-lieu de la commune, est le cœur de la paroisse avec son église consacrée à St Just (on n’en connaît pas la fondation). La paroisse possédait deux autres lieux de culte, la Madeleine et Moussy, mais il n’y avait rien au Châtelet, ce qui tendrait à expliquer le déclin de cet ancien bourg. (Pour l’origine du nom, voir une précédente édition).

Le Tilleul : la place du village avait déjà, au temps des premières cartes postales, un arbre planté en son milieu.

La loue : déformation de l’oye pour nommer des prés humides ou situés au bord de l’eau. (A noter que le terme de en La Loy désigne aussi les terres de la commanderie de Moussy).

L’Essert : essert, essart, (cf. essarter) désigne un sol de bois et broussailles défriché, ce qui est le cas pour ce lieudit avec ses champs aux formes irrégulières gagnés sur les bois. Le patois croz (le creux), désignant le lieu habité, était possible.

Corbattaz : semble lié au latin corbus et corbarium pour indiquer une terre à corbeaux. (On remarquera ici un ancien terroir agricole avec grandes parcelles nobles très anciennement vouées aux céréales et propices aux rassemblements de corbeaux).

Les Tailles : lieudit situé dans le communal d’aval où se pratiquaient l’affouage des bois taillis, la pâture des animaux et la feuillée destinée aux litières.

Secteur du Châtelet :

Le châtelet désigne la place forte du Crédoz et l’ancien bourg dont on retrouve encore les vestiges de la muraille d’enceinte.

Le Bugnon : de nombreux mots dérivent du gaulois born, dont bagne, pour désigner un trou alimenté par une source. Le lieu était le rendez-vous des familles du chef-lieu pour rincer le linge dans un lavoir établi sur le ruisseau de l’Épine, près de cette source.

Le Collet : passage resserré désignant ici une langue de terre, entre les bois et les taillis, maintenant occupée par l’autoroute et la zone artisanale.

La Fornasse : se situaient ici les terres des nobles Sautier de la Balme qui avaient acquis le titre de seigneurs de la Fournache (en Savoie). La famille qui a porté ce titre a laissé son nom au lieudit.

Secteur de Moussy :

Moussy, écrit autrefois Mouxy, pose problème. Très ancien site habité, est-ce une terre des seigneurs de Mouxy ? (plutôt possessionnés dans la région de Rumilly). Est-ce une terre « Moussue » ? Quoi qu’il en soit, son développement passé est lié à la présence de la Commanderie.

La Commanderie : chapelle, mais autrefois essentiellement exploitation agricole avec forêt et champs, elle faisait partie, comme d’autres sites, de la Commanderie de Composières qui appartenait aux moines soldats de l’Ordre des Hospitaliers de St Jean, fondé au moment des croisades.

La Vignettaz : petite vigne située sur un mamelon en bordure des terres de la Commanderie et exposée au sud et sud-ouest. Ces terrains rocailleux constituaient, dans la paroisse, le seul lieu vraiment favorable à la vigne. On en avait partout besoin pour le vin de messe. (Ses dimensions sont signalées par le suffixe patois ettaz : petite).

Le bois d’enfer : terrain (souvent en pré) localisé dans une partie basse par référence au latin infernum (qui est en bas), ce qui est le cas du lieudit situé sous la côte de la Vignettaz.

Le pré Boule : en rapport avec la forme d’un champ arrondi.

La Balme : à travers le patois barma on remonte au celtique balm pour nommer une anfractuosité ou un abri sous rocher utilisé parfois par les hommes. (On notera la présence proche de blocs erratiques en forme d’abri, avec des traces d’anciennes constructions, comme c’est le cas pour celui du Riret).

La Combaz : du patois comba on va au sens de vallon concave qui a d’ailleurs été utilisé par la route et la voie ferrée.

Les Ougettes : par le patois ôzhet, on remonte à l’ancien français auget (abreuvoir). A cet endroit, l’ancienne route traversait le ruisseau au gué qui servait d’abreuvoir.

Le lavoir : dénomination nouvelle justifiée par la présence d’un lavoir construit au début du siècle, sans doute le plus pittoresque, grâce à son cadre, parmi tous ceux qui, ailleurs, déparent plutôt le paysage.

La Pétale : nom du ruisseau. Un lien est possible avec petë en patois (sol boueux) justifié par un lieudit voisin, le Mouillex (lieu humide). On préférera peut-être, à l’idée d’eau boueuse, le patois pétalië (pétiller).

Le Crêt Torban : double mot d’origine celtique tor barga désignant un sommet de colline.

Le Trépan : tra et la syllabe an, avec le sens de trou et sommet, sont d’origine gauloise. Ce sens peut-il être appliqué au lieu ?

Chanzy : directement lié à carna en latin et à charnier le dérivé. La route mène au hameau où se situe l’ancien cimetière burgonde de la Balme.

Maréchon : à relier à la racine latine mariscum d’où est issu le français maraîcher qui désigne un lieu humide. Le nom venu du lieudit pont de Maréchon situé dans la partie nord du Haut-Moussy est bien évocateur de l’idée.

Arches : par le patois arché (coffre réservé à l’avoine et à la farine) on remonte à la désignation de bassins ou de terrains en pente à forme arrondie recelant de l’eau. Le site s’y prête.

La Vernaz et la Verne : mot patois désignant les vernes, c’est-à-dire les aunes glutineux.

Le Mécanique : sans doute lié à l’idée de pente et à l’utilisation du frein à vis sur les chariots.

Champ pelé : en rapport avec le patois pelà (chauve, dénudé).

La Luche : d’origine celtique, le mot olca devenu ouche, l’ouche ou l’huche désigne soit une parcelle de terre fertile attenante à une habitation, soit une terre arable close de fossés et de haies.

Les Meillières : en passant par le patois meli, on va vers le sens de pommiers sauvages, mais une racine préceltique mel conduit au sens de mont, montagne. Difficulté à trancher.

Baillat : la seule dénomination de chemin qui conserve le nom d’une ancienne famille aujourd’hui disparue.

Les Kmonts : lu kmon, en patois, désignent des pâturages situés en moyenne montagne et utilisés en commun. Le domaine, attribué autrefois aux paysans pour l’affouage et la vaine pâture, a conservé son autonomie et continue d’être géré en communauté au bénéfice des habitants de Moussy.