Lorsque nous avons rénové, au Châtelet, le bâtiment qui abrite le four à pain, nous avons pris la décision de laisser apparentes les pierres du mur ouest, qui restent un témoignage du passé. En effet, vestiges de l’enceinte du petit village fortifié qu’était le châtelet du Credoz, elles datent d’une époque lointaine (probablement fin du XIIIème siècle) où un bourg s’étendait au pied du château.

Messieurs Christophe GRUFFOND et Loïc BENOIT, du service « Archéologie et patrimoine bâti » du Département de la Haute-Savoie nous livrent ici tous les secrets de ce lieu chargé d’Histoire :

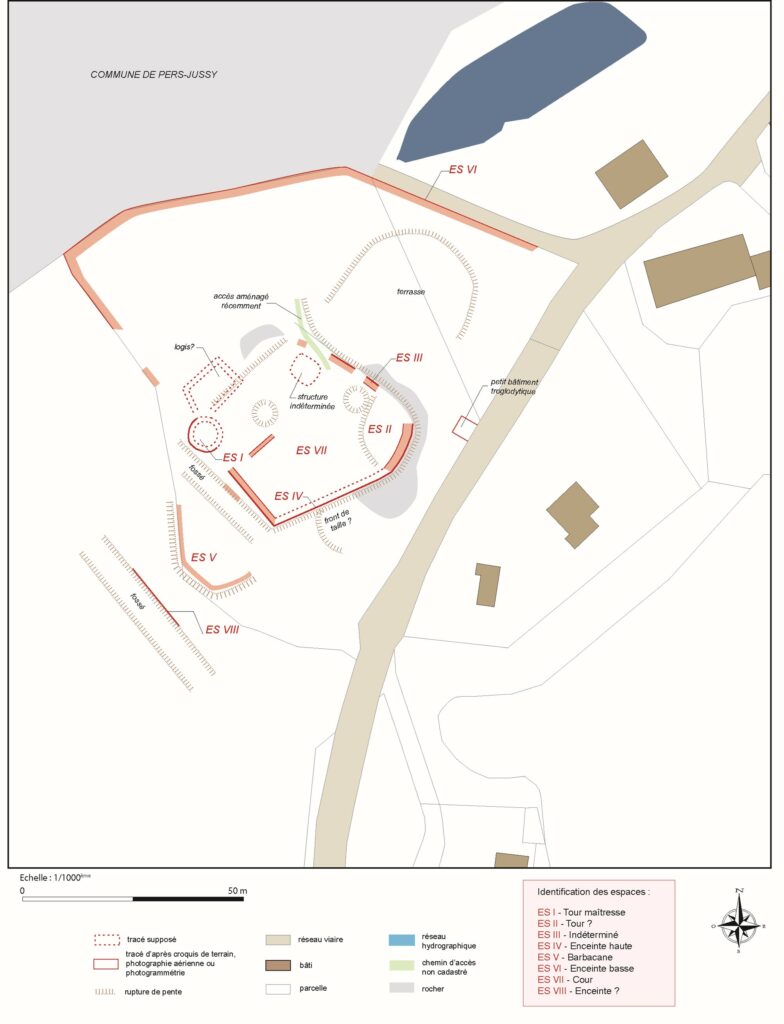

Le châtelet du Credo : vestiges d’un château et de son bourg fortifié

Christophe GUFFOND et Loïc BENOIT – Service archéologie et Patrimoine Bâti / Département de la Haute-Savoie.

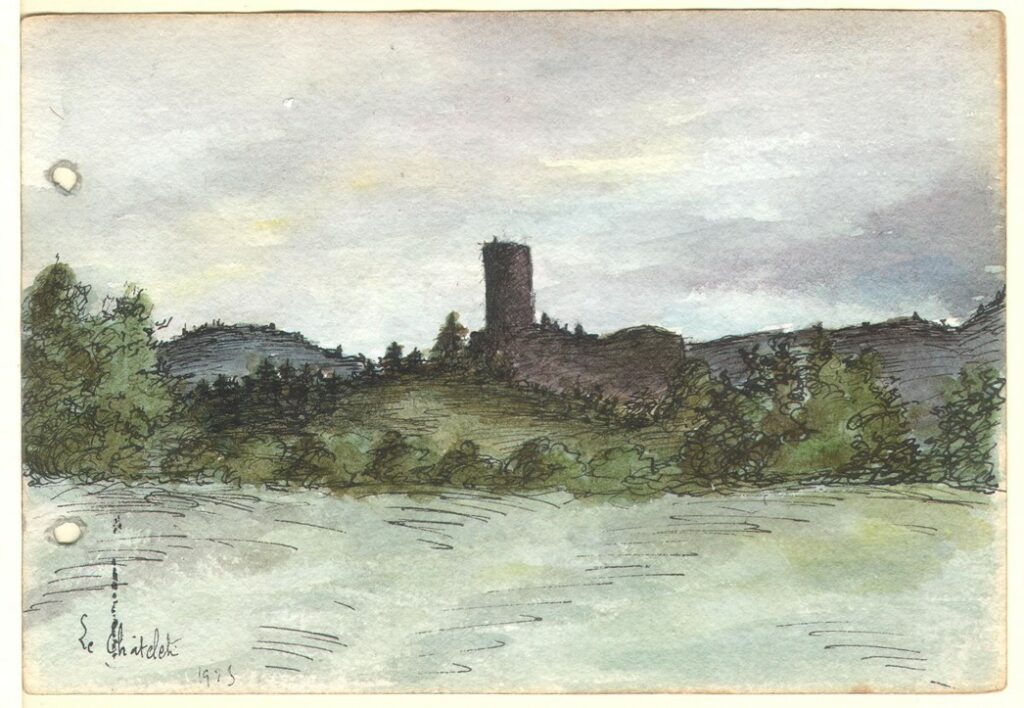

Le châtelet du Credo se situe sur la commune de Cornier et en confins avec celle de Pers-Jussy, sur une éminence de terrain dominant la route de Cornier à Scientrier. Ce relief, culminant à 509 m d’altitude, s’avère être un énorme bloc erratique laissé lors du dernier retrait glaciaire, à l’image des autres blocs de la plaine des Rocailles, laquelle s’étend entre Reignier et La Roche-sur-Foron.

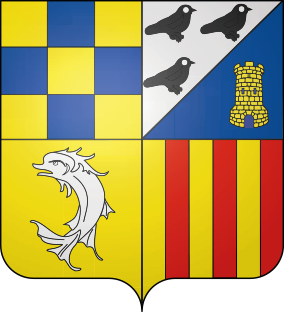

Le château était le chef-lieu d’un territoire médiéval (une châtellenie ou mandement) relevant du Faucigny et portant le nom de Credo. Cette terre était enclavée dans les possessions des comtes de Genève jusqu’au début du XVe siècle et a contrôlé un carrefour routier important au Moyen Âge.

Contexte géopolitique médiéval du mandement du Credo

Le châtelet de Credo, ou Credoz, relève principalement au Moyen Âge des sires de Faucigny puis des dauphins de Viennois. Toutefois les comtes de Savoie parviennent, à plusieurs reprises, à s’emparer du site. Le territoire qu’il administre regroupe les paroisses de Cornier, Pers (avant sa fusion avec Jussy), La Muraz, Arenthon, Reignier et Scientrier. Le territoire du mandement du châtelet du Credo est attesté dès le début du XIVe siècle par des pièces comptables sur parchemin conservées, de nos jours, aux Archives départementales de la Savoie. Cependant, il est fort probable qu’il soit constitué dès la deuxième moitié du XIIIe siècle. Le Châtelet du Credo relève, sur le plan spirituel, de la paroisse de Cornier, dont le patron est saint Just.

Si ce château est de taille moyenne, sa position stratégique en fait un élément clé dans les querelles entre les sires de Faucigny et les comtes de Genève. De plus, même s’il ne s’agit pas d’une résidence fréquente de la famille des Faucigny, à l’image des châteaux de Faucigny, de Châtillon ou de Bonneville, il n’en est pas moins construit avec des matériaux soignés ainsi que de belles pierres de taille, qui apparaissent mentionnés dans les sources anciennes.

La bourgade qui accompagne alors le château a également obtenu le droit de tenir un marché hebdomadaire ainsi qu’une foire, démontrant un certain dynamisme commercial de ce territoire ou du moins des espoirs quant à un développement économique. Cette occupation est d’ailleurs décrite au XIVe siècle et nous ne comptons pas moins de de 388 feux (foyers) pour la châtellenie du Credo. Si l’on compte 4 à 5 habitants par feux comme le fait M. de la Corbière, cela représente un peu plus de 1 700 habitants répartis sur tout ce mandement. Enfin, l’occupation du territoire du Credo est renforcée par la présence d’une maladière (hôpital souvent réservé aux lépreux), située au village de la Madeleine et attestée en 1262, ainsi que d’une commanderie de chevaliers de l’Hôpital, située à Moussy et attestée en 1278.

Le château et les faits marquants qu’il a connus.

C’est en 1225 que le châtelet du Credo apparaît pour la première fois dans la documentation dans le cadre d’un litige entre le comte de Genève et le sire de Faucigny concernant différents territoires enclavés.

Nous retrouvons le site une quarantaine d’années plus tard sous l’autorité savoyarde. En effet, Agnès de Faucigny, héritière principale de Aymon II de Faucigny, s’étant mariée à Pierre II de Savoie, le château relève de la juridiction de ce dernier. Agnès reconnait en 1262-63 que Pierre II a fortifié, à grand frais, le site du châtelet. Selon L. Blondel, ce serait à ce moment que le bourg fortifié du Credo aurait été mis en place. Avec la mort de Pierre II en 1268 débute la guerre delphino-savoyarde, guerre principalement liée à l’héritage Savoie-Faucigny. Le château de Credo connait alors un certain nombre d’alternance de propriétaires : en 1268, le site appartient à Béatrice de Savoie-Faucigny, dauphine de Viennois, car sa mère lui lègue plusieurs fortifications. En 1269, Béatrice de Faucigny est faite prisonnière par sa tante Béatrice de Thoire-Villars. Elle lui remet alors en gage et contre sa liberté le châtelet du Credo. En 1270, le châtelet est donné à Philippe de Savoie. Il revient plus tard aux mains des Faucigny. En 1293 le comte de Savoie le concède au même titre que tous ses autres châteaux du Faucigny à Béatrice de Faucigny, en échange.

En 1308, la suzeraineté de la maison de Savoie sur le Credo est confirmée dans le traité de paix de Montmélian. Le comte lance alors une grande série de travaux sur la fortification. Le bâti est renforcé, des charpentiers sont engagés, les bancs du marché refaits et le comte engage en 1312-13 pour 2 861 deniers de travaux. Le château repasse entre les mains du dauphin quelque temps plus tard car en 1330 Aymon de Savoie revendique le Châtelet. Il n’obtient pas satisfaction dans la mesure où entre 1336 et 1338 le dauphin restaure la forteresse et fait réaliser de nombreux travaux. En 1339, Hugues de Genève hérite par Hugard de Joinville du Châtelet du Credo. Toutefois, Hugues étant vassal du dauphin, le château appartient à ce dernier comme l’attestent des textes datés de 1342-3. La guerre delphino-savoyarde se termine en 1355 avec la victoire des comtes de Savoie sur le Dauphiné. La fortification revient alors définitivement au comte de Savoie. Toutefois, cette châtellenie demeure une enclave, désormais savoyarde, en terre genevoise comme le prouvent les conflits entre la garnison de la Roche et celle du châtelet du Credo entre 1356 et 1358.

À partir de 1402, le comté de Genève est réuni à la Savoie. Le site du Credo perd alors de son intérêt et voit la population partir peu-à-peu. Dès 1435, le château et ses domaines sont inféodés à la famille des Viry. Deux ans plus tard, le site est inféodé à la famille des Du Clos avant d’être vendu en 1441 à Philippe de Savoie, comte de Genevois. En 1505, le châtelet est cédé par le comte à la famille de Maisant puis est de nouveau vendu en 1700 à Marc-Antoine de Granerie, alors marquis de La Roche-sur-Foron. Enfin, en 1794 par héritage indirect, la fortification, ou du moins ce qu’il en reste, passe dans les mains de Charles-Albert de Gerbaix de Sonnaz.

Organisation du site selon les textes

Si les vestiges présents aujourd’hui nous permettent d’avoir une idée du plan général du châtelet, il est difficile d’entrevoir précisément les aménagements internes. Néanmoins, grâce aux sources anciennes et à d’autres études, nous connaissons quelques éléments présents au Moyen Âge.

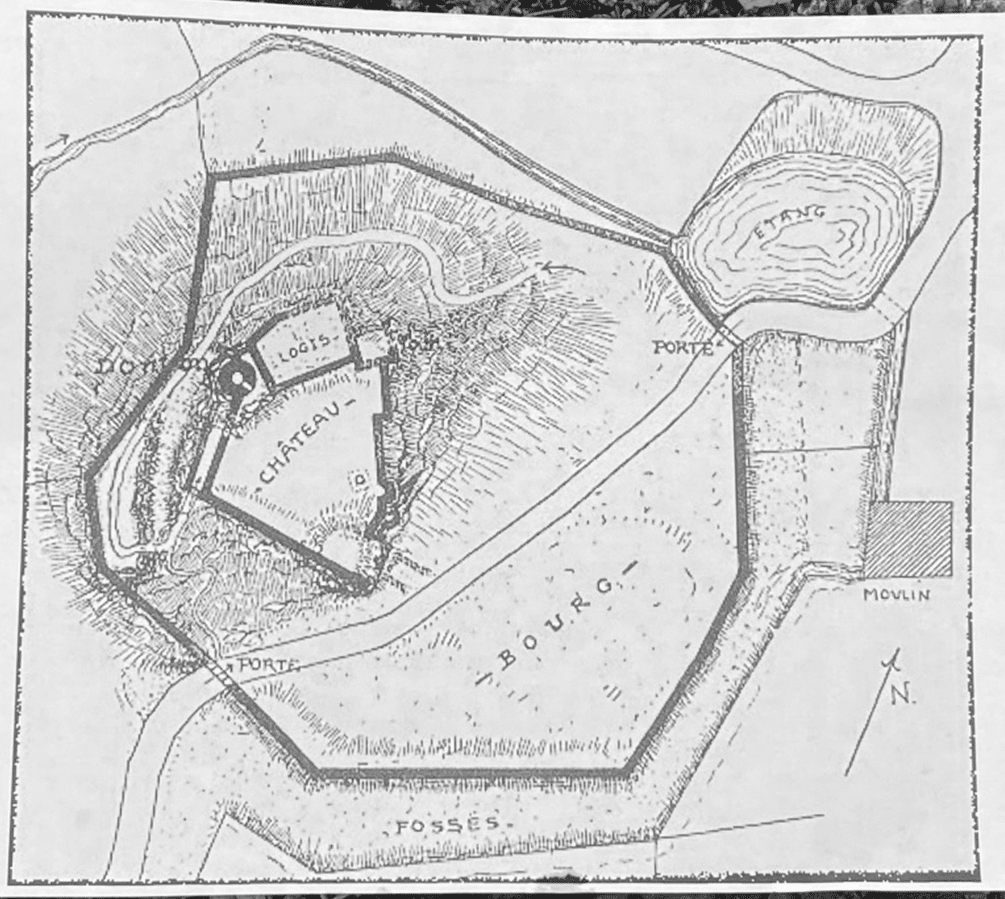

Selon l’enquête delphinale de 1339, le châtelet du Credo est édifié sur un molard (un relief naturel). La cour haute se compose d’une tour ronde en pierre de taille à laquelle est accolée une salle possédant fourneau, chambre, latrine et échauguettes (des petites tourelles d’angle). De même, le donjon (ou tour maîtresse) se trouve aussi au sein du château. Il s’agirait d’une tour carrée, en pierre de taille, comprenant un portail et étant entourée d’un fossé garni de pieux en bois. Le bourg est quant à lui décrit comme étant entouré d’une enceinte à crénelage comprenant trois portails en pierres de taille dont un avec une herse. De même, cette enceinte est complétée par un fossé entourant le bourg. L’intérieur du bourg a été quant à lui organisé comme une ville-rue, avec un axe principal doté de plusieurs petites rues perpendiculaires. Henry Baud et Jean-Yves Mariotte datent la tour maitresse de 1260 et précisent que l’entrée de la cour haute se faisait entre deux courtines.

Les archives comptables du XIVe siècle nous apportent d’autres informations complémentaires à l’enquête précédemment citée. Aussi, nous apprenons que les chantiers du château se fournissaient en bois dans des communes situées entre 4,5 et 9 km de distance (Nous pouvons citer entre autres Contamine-sur-Arve, La Roche-sur-Foron, Rumilly-sous-Cornillon et Bonneville).

Le site du Châtelet est actuellement une propriété privée.

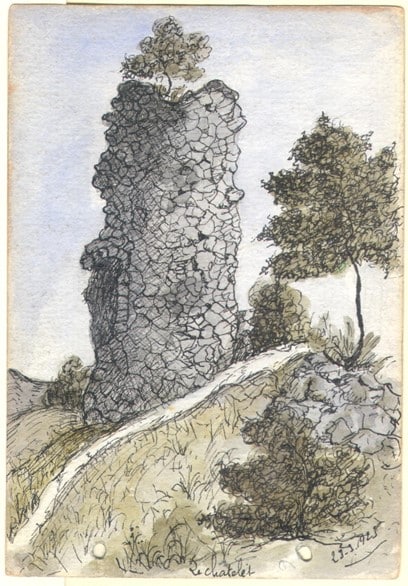

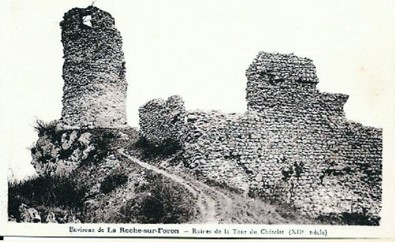

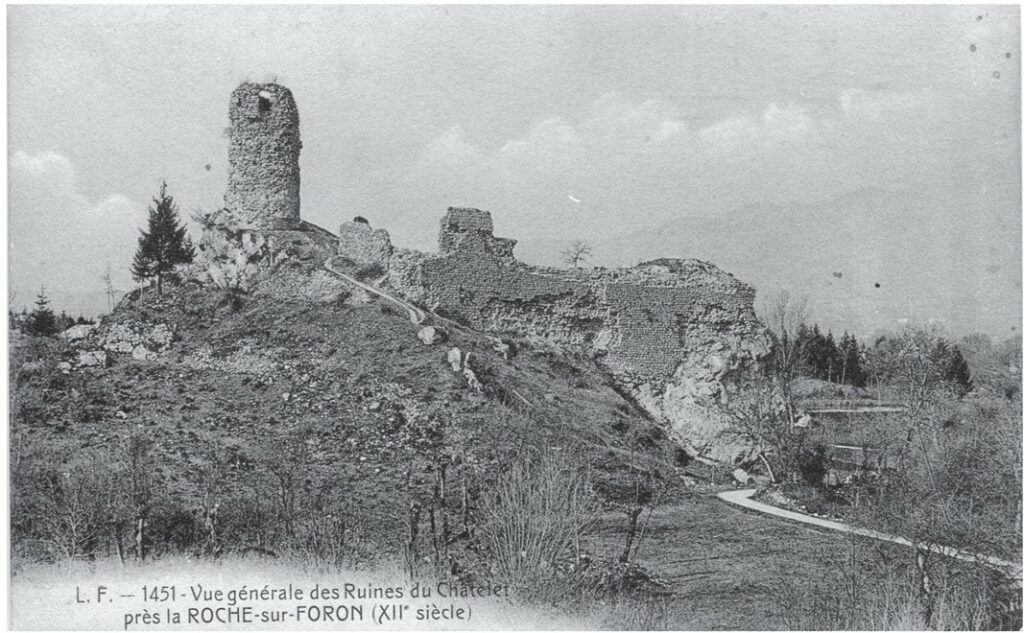

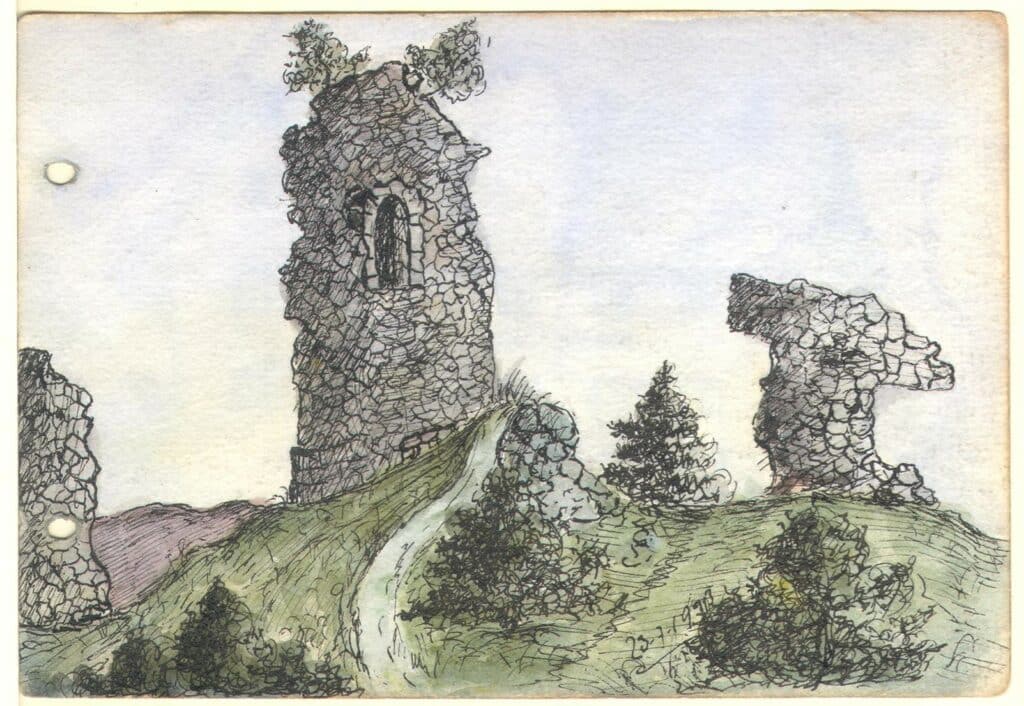

Ce site est encore bien préservé avec des vestiges en élévation assez spectaculaires, et son organisation rapportée par les textes se lit encore bien.

Description archéologique du site

La tour circulaire (Espace I)

Le Châtelet possède encore sa tour circulaire, conservée sur une hauteur de plus de 6 m pour un diamètre extérieur observé d’environ 7,50 m. En partie inférieure, des blocs du parement en calcaire de grand appareil sont encore en place, le reste de l’élévation en est dépourvue, semble-t-il suite à une récupération au début du XXe siècle. Deux ouvertures (porte et/ou ouverture donnant sur une structure en encorbellement) sont conservées à deux niveaux différents de la tour.

Une tour orientale (Espace II) avec un édifice accolé non identifié (Espace III)

A l’est de la cour haute se trouvent les vestiges, assez diffus, d’une structure vaguement carrée et très arasée. D’environ 4 m de côté, elle borde la falaise.

A proximité, sur son côté nord apparaît une autre petite structure, très dégradée également, et dominant la rupture de pente du côté du bourg. Vraisemblablement élevée sur un plan rectangulaire (longueur de 3,60 m hors œuvre), son mur oriental est le mieux conservé avec une élévation d’environ 1,70 m de haut pour une largeur de 0,60 m. Les dimensions plaident plutôt en faveur d’un bâtiment utilitaire (four) ?

L’enceinte haute (Espace IV)

Cette enceinte est naturellement défendue sur les faces nord-ouest et sud-est en raison de l’élévation du rocher supportant le château. Elle est protégée par un fossé creusé au sud-ouest et une escarpe aménagée au nord-est. Le parement extérieur du tronçon de maçonnerie sud repose sur un glacis débordant aménagé entre deux pointes de l’affleurement rocheux. Un important tronçon de maçonnerie s’est effondré. La hauteur maximale conservée de l’élévation est de 9,50 m. Le parement de ce mur est en moellons essentiellement de calcaire.

Un ouvrage avancé (Espace V)

Au sud-ouest du fossé qui protège la tour maîtresse existait un ouvrage avancé, élevé sur un plan pentagonal et qui protégeait le site castral côté sud-ouest. Cet aménagement fait à sa base 23,40 m de long pour une largeur de 7 m. Les murs conservés ont environ 0,90 m d’épaisseur. Il est ensuite lui-même protégé au sud-ouest par un second fossé de fortes dimensions.

L’enceinte du bourg (Espace VI)

Le probable emplacement du bourg du Châtelet est entouré d’une enceinte maçonnée, encore conservée en différents endroits du site : notamment sur tout le côté septentrional et à l’ouest. Un aménagement au sud, côté route, est taillé dans le rocher. De petites dimensions, dans son état de conservation actuel, il fait 4,92 m de longueur pour 4,25 m de largeur. La hauteur maximale conservée est de 4,70 m. Nous n’observons pas de liaison sur place, en raison des dégradations des murs, mais il est probable que cette enceinte se raccorde avec l’ouvrage avancé précité. Enfin, des côtés nord et est, le bief qui alimente les moulins, attestés également au Moyen Âge, a pu contribuer au système défensif en formant une petite douve, circulant au pied de l’enceinte, même si la description de 1339 ne précise pas si les fossés d’alors étaient en eau.

La cour haute (Espace VII)

La cour haute du château, enserrée dans son enceinte et renfermant la tour circulaire (ESPACE I), une probable autre tour (ESPACE II) et un bâtiment non identifié (ESPACE III), occupent un plan vaguement carré, aménagé sur la partie supérieure d’un immense bloc erratique. On y accède par le nord, ce qui ne correspond pas avec ce que Louis Blondel propose. Cet espace comporte de nombreux aménagements, attestés par des irrégularités de terrain. Néanmoins le couvert végétal ne permettait pas, durant cet état des lieux (2012), de repérer précisément toutes les structures par ailleurs fortement arasées. Différents tronçons de murs, que l’on peine à rattacher à des bâtiments précis apparaissent en surface.

Un dispositif défensif face au comté de Genève (Espace VIII)

Renforçant le côté sud-ouest du château, au pied de la tour maîtresse (Espace I) déjà protégée par un ouvrage avancé (Espace V), un deuxième fossé tend à fermer le site du côté faible et exposé puisqu’il fait face aux terres du comte de Genève (La Roche). Ce fossé sud-ouest est renforcé d’un mur d’escarpe de fortes dimensions, construit en blocs équarris de gros modules, à assises réglées. Cette maçonnerie est conservée sur environ 6,10 m de long pour une hauteur de 3,10 m, bâtie sur le rocher affleurant.

De fait, en dépit de son nom, le châtelet du Credo n’est pas qu’un petit château mais, au contraire, un petit village fortifié qui a connu une activité économique, dominé d’un château suffisamment solide pour avoir connu de nombreux combats et suscités les convoitises des différents belligérants.

Les moulins qui subsistent aujourd’hui sont les héritiers des moulins médiévaux, qui constituaient une petite zone d’activité économique à la frange du bourg du Credo.

Références bibliographiques :

BAUD Henri, MARIOTTE Jean-Yves, Histoire des communes savoyardes – Le Chablais, Le Faucigny et Le Genevois, 3 vol., Roanne, Horvath, 1981

BLONDEL Louis, Châteaux de l’ancien diocèse de Genève, Mémoires et Documents publiés par la Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève, Genève, 1956, rééd. 1978)

CARRIER Nicolas, CORBIERE (de la) Matthieu, Entre Genève et Mont-blanc au XIVe siècle, Enquête et contre-enquête dans le Faucigny delphinal de 1339, Genève, Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève, 2005.

CHALMIN-SIROT Elisabeth, Rapport d’activité, Inventaire des résidences seigneuriales fortifiées dans l’ancien comté de Genève, Université Lumière – Lyon 2, 1988.

CORBIERE (de la) Matthieu, L’invention et la défense des frontières dans le diocèse de Genève, Annecy, Académie salésienne, 2002.

LULLIN Paul, LE FORT Charles, « Recueil des franchises et lois municipales des principales villes de l’ancien diocèse de Genève », dans Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève, XIII, 1863, p. 1-248.

Nous remercions chaleureusement, pour leur partage, Messieurs Christophe GRUFFOND et Loïc BENOIT (Service archéologie et Patrimoine Bâti / Département de la Haute-Savoie).